(rep) Caro Aldo, sono molto contento di aver accettato il tuo consiglio e di aver letto “La mala setta” di Francesco Benigno.

(rep) Caro Aldo, sono molto contento di aver accettato il tuo consiglio e di aver letto “La mala setta” di Francesco Benigno.E’ un libro, oltre che, ovviamente, interessante, molto coinvolgente; ciò in quanto, pur essendo un’opera scientifica nel metodo, ha il pregio di essere scritta molto bene, con un linguaggio chiaro e con una vera e propria trama che si sviluppa durante un periodo cruciale per il nostro Paese.

La prima cosa che salta agli occhi, e che tu giustamente mi avevi fatto notare, è la ricchezza della documentazione utilizzata dal professor Benigno, il che fa capire l’enorme lavoro di ricerca e selezione delle fonti che sta dietro alle quasi 400 pagine del testo; la fatica dell’autore è confermata dal gran numero di note che corredano i singoli capitoli, note che non si può fare a meno di leggere con la stessa attenzione riservata al testo stesso.

D’altra parte, la lettura del volume mi ha lasciato un senso di inquietudine e di angoscia.

Molti passi tratti dai giornali, dalle lettere, dagli interventi dei politici, dalle relazioni dell’epoca, lasciano intendere come le cose in Italia, e soprattutto nelle regioni interessate dai fenomeni di criminalità organizzata, siano cambiate ben poco; anzi: la pervasività delle organizzazioni criminali, capaci di penetrare ogni aspetto della vita economica, sociale e politica del tempo, è una caratteristica che non solo non è arretrata di un metro in Campania, Sicilia e Calabria, ma ha cominciato ad allargarsi a macchia d’olio in altre zone dell’Italia allora ancora immuni.

E’ vero, Benigno segnala come altri gruppi delinquenziali agissero all’epoca fuori dal triangolo della mafia, anche nel Nord del Paese, e che diversi processi ebbero come imputati appunto decine di persone dedite al crimine e legate tra loro da un’organizzazione stabile; ma, a differenza delle “nostre”, esse rappresentavano qualcosa d’altro rispetto al resto della società, sostanzialmente sana, quasi a dimostrare che la teoria delle “classes dangereuses” avesse un riscontro immediato nella realtà.

Ciò che invece accadeva già allora in Sicilia e Campania (le regioni sulle quali è sostanzialmente focalizzata l’attenzione dell’autore) era che tra camorra e mafia (per comodità utilizzo i due termini per come viene fatto oggi) e le restanti categorie sociali non vi fosse una linea di demarcazione netta, e diversi episodi narrati nel libro dimostrano anche il consenso sociale del quale beneficiavano determinati personaggi appartenenti ai gruppi criminali.

Altro fatto inquietante è scoprire come già allora le diverse forze politiche, e anche le diverse fazioni nell’ambito dello stesso schieramento, facessero un uso disinvolto dei soggetti pericolosi e delle associazioni di appartenenza. Quando c’era da acquisire consenso, e soprattutto da arruolare gente adusa all’uso della forza e delle armi, nessuno si faceva scrupolo nell’andare a pescarla in mezzo ai delinquenti più incalliti. D’altra parte, identico cinismo hanno mostrato gli americani non solo nel momento in cui hanno sacrificato alla Ragion di Stato della necessità di combattere il Nazi-fascismo ogni principio etico e morale, utilizzando la mafia siciliana per sbarcare in Sicilia prima, e per pacificarla e portarla dalla loro parte dopo, ma anche in Iran, in Afganistan, e in tanti altri luoghi della Terra dove in nome della lotta ora al Comunismo, ora all’estremismo islamico, i presunti campioni della libertà e della democrazia non hanno esitato ad allearsi con chiunque. I risultati di questa doppiezza sono sotto gli occhi di tutti.

Ma, nel dare un giudizio di valore su quanto scrive Benigno, non c’è niente di più biasimevole, e di dannoso per lo sviluppo successivo delle varie mafie in Italia, della gestione dell’ordine pubblico da parte dello Stato post unitario.

Avendo individuato nel nemico politico quello da combattere con ogni mezzo, si trattasse di Repubblicani, Anarchici, Socialisti, Borbonici, lo Stato italiano, e non solo il suo Governo, mise in campo una strategia immorale oltre che miope, buona per l’immediato ma deleteria e pericolosa per i decenni a venire fino ai giorni nostri.

La gestione dell’ordine pubblico fu assegnata, nella maggior parte dei casi, a personaggi discutibili, abituati ad usare metodi che si posero in perfetto continuum rispetto a quelli della famigerata polizia borbonica. Le varie componenti dell’apparato preventivo-repressivo furono infarcite di soggetti per niente raccomandabili, per i quali non è azzardato ritenere che in un momento vestissero i panni di tutori dell’ordine, e un attimo dopo quelli di malfattori dediti a ogni genere di delitto, nessuno escluso.

Tale infausta pratica, affiancata alla legislazione speciale e/o eccezionale che consentiva di perseguire i cittadini senza passare dall’esame di un giudice, non solo favorì la crescita della delinquenza, ma minò già alle basi la costruzione dell’Italia unita sotto Casa Savoia, contribuendo a raffreddare gli entusiasmi di chi aveva creduto ad un processo di democratizzazione da far radicare insieme a quello unitario, e ad aumentare la distanza tra le Istituzioni e i suoi cittadini, perpetuando un sentimento di scetticismo quando non di aperta ribellione nella popolazione nei confronti dello Stato; sentimento, è bene sottolinearlo, diffuso anche in precedenza presso le classi meno abbienti degli abitanti del fu Regno delle Due Sicilie.

La superiorità dello Stato, basata sull’etica, che gli consentiva e gli consente, secondo le teorie sullo Stato di diritto di radice hegeliana, di detenere il monopolio dell’uso della forza, quella supposta superiorità già intaccata se non annullata dal regime poliziesco borbonico (i cosiddetti neo borbonici troppo spesso, nell’esaltare quella che viene spesso presentata come un’età dell’oro solo perché i forzieri del Regno erano pieni o perché c’erano qualche fabbrica e la ferrovia Napoli – Portici, tralasciano di considerare la profonda illiberalità di quel Regime e le condizioni miserrime del popolo), subì un durissimo colpo, forse quello definitivo, generando una diffusa sfiducia nella capacità del nuovo soggetto di far voltare veramente pagina all’Italia nel suo insieme.

Non vi può essere dubbio, a mio avviso, che da questa situazione non potessero che trarne nuova linfa le organizzazioni criminali nel Mezzogiorno d’Italia, mentre quelle presenti in alcune zone del Nord subirono, grazie anche ai processi, ad esempio a Bologna, un duro colpo, che le fece rifluire nell’ambito fisiologico del crimine comune, privo di addentellati nella società e del consenso necessario per allignarsi in maniera stabile e, temo, definitiva.

Anche in questo senso credo si possa parlare di un Risorgimento tradito, con le conseguenze che ognuno può vedere ancora, e molto più marcate, ai giorni nostri.

Un tradimento tanto più grave in quanto quell’azione scellerata non solo ha condotto ad un’affermazione della mafia, della camorra e della ‘ndrangheta nel loro habitat d’origine, ma ha anche determinato l’espansione dei loro tentacoli in altre zone del Paese a torto ritenute efficacemente vaccinate.

Così, purtroppo, non è stato.

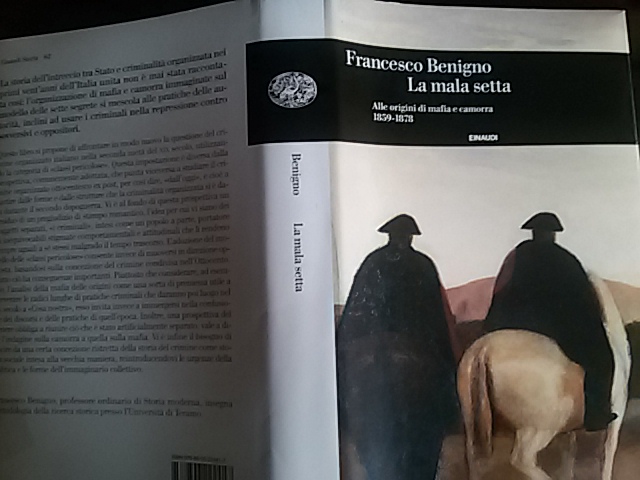

*Francesco Benigno, La mala setta, Alle origini di mafia e camorra, 1859-1878, Einaudi, agosto 2015, 35 euro.